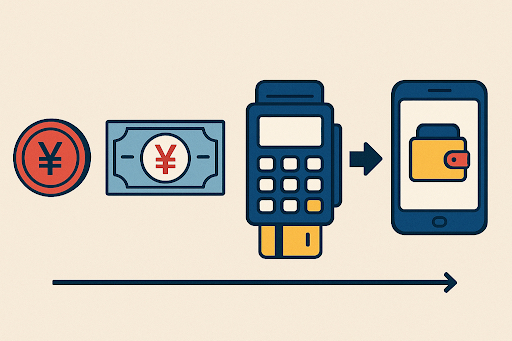

中國在支付工具演進上展現出高度一致與集體性,從現金社會一躍成為全球最成熟行動支付市場。中國消費者並未經歷信用卡普及期,是直接透過智慧型手機進入數位錢包時代,支付寶與微信支付兩大平台橫掃市場,占據逾九成移動支付佔比。無論是超市結帳、街頭小吃還是地鐵刷卡,絕大多數交易都只需掃QR碼即可完成。

雖然主流交易仍以支付寶與微信支付為主,但部分用戶已開始探索去中心化加密支付方式。以最值加密钱包等工具為例,用戶可透過它儲存USDT、ETH等主流穩定幣或加密貨幣,並進行跨境轉帳或匿名交易。特別是在無法綁定傳統銀行卡、或需繞開資本管制場景中,加密支付提供了另一套操作邏輯,例如透過鏈上智能合約實現點對點交易,或者使用Web3插件直接向DApp支付服務費用。

儘管如此,加密貨幣在中國仍不屬於合法支付工具,並受到嚴格監管。一般零售消費場景難以直接使用加密幣付款,但在跨境自由職業、數位商品、NFT與GameFi領域,加密錢包反而提供了更高靈活性。這些小眾應用雖然尚未成為主流,但已在特定圈層中穩定運作。

銀聯與數位人民幣:官方力量角色

除了民間平台,銀聯亦提供移動支付與卡片服務,主要應用於旅遊、銀行業與國際交易。近年來,數位人民幣(e-CNY)試點推進,使政府主導數位貨幣成為新焦點,並嘗試結合可控匿名與可追蹤特性。不同於加密貨幣開放性,e-CNY仍屬中央集權數位貨幣,其定位與加密支付之間有明顯差異,並傾向於政策推動而非市場需求主導。

對於外國企業來說,若要吸引中國顧客,整合本地主流支付方式成為必要手段。無論是提供微信支付結帳頁面、還是支援支付寶紅包促銷,這些舉措不僅提升轉換率,也讓中國消費者感受到熟悉與便利。例如日本藥妝連鎖與泰國觀光業者紛紛部署這些支付方式,只為捕捉龐大中國客群。

支付文化未來走向

中國支付文化成功建立在行動網路普及與用戶教育之上,也反映出平台壟斷與社會信任雙重特質。支付寶與微信支付已不僅是工具,是日常生活一部分,從公車搭乘到醫療繳費,甚至公立學校學雜費,都可透過這兩大平台完成。

加密貨幣在此架構下難以迅速擴張,但卻為部分需求提供備選方案。尤其在法規鬆動或政策開放前提下,加密支付或許會在某些灰色地帶嶄露頭角,特別是在跨境交易、數位身份保護與新興應用場景中。

除了主流支付方式與新興加密應用,中國支付文化進一步變化也體現在年輕一代用戶對隱私、效率與資產靈活性重視。越來越多Z世代用戶開始關注如去中心化金融(DeFi)與鏈上支付等新選項,這不僅是技術趨勢,也是文化選擇轉變。當社交媒體、線上娛樂與跨境服務融合於一體,加密錢包或將成為未來數位身份延伸,為中國用戶帶來多元且去邊界支付體驗。